Автор: Денис Аветисян

Исследователи разработали метод, позволяющий предсказывать развитие болезни Альцгеймера на ранних стадиях, анализируя изменения в структуре мозга во времени.

Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.

Бесплатный Телеграм канал

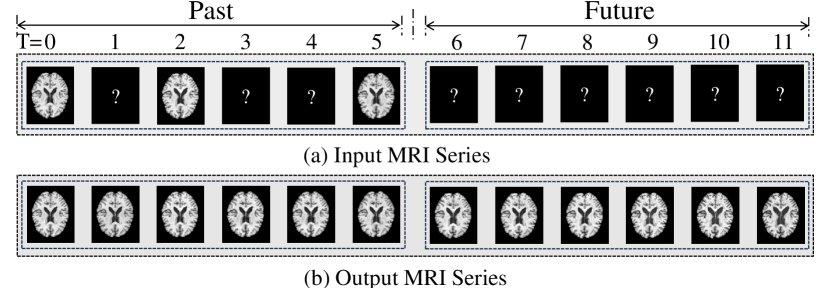

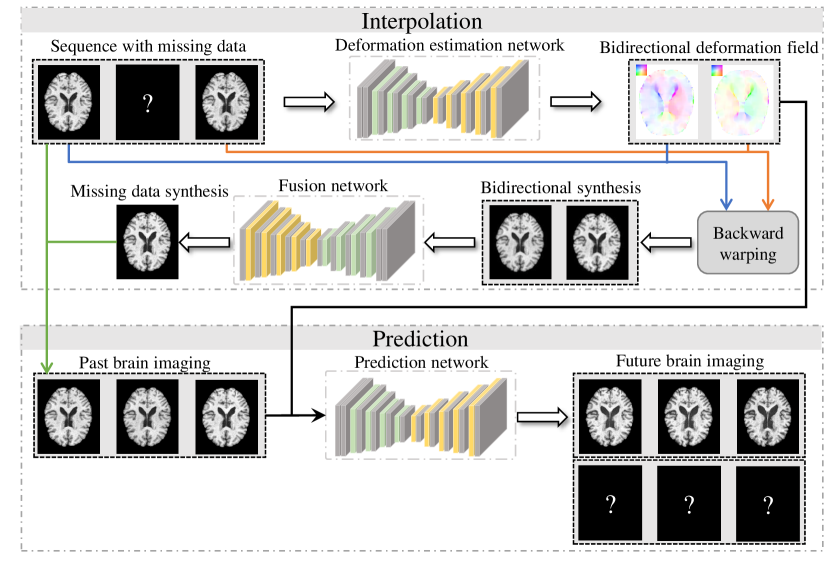

В статье представлена модель DATGN, использующая поля деформации для генерации временных последовательностей изображений мозга и повышения точности прогнозирования прогрессирования болезни Альцгеймера.

Раннее выявление болезни Альцгеймера остается сложной задачей, несмотря на прогресс в нейровизуализации. В статье ‘Deformation-aware Temporal Generation for Early Prediction of Alzheimers Disease’ предложена новая методика, использующая генеративные модели и анализ деформационных полей для прогнозирования изменений в мозге на основе последовательных МРТ-изображений. Разработанная модель DATGN способна интерполировать недостающие данные и генерировать реалистичные последовательности изображений, отражающие прогрессирование заболевания, что значительно повышает точность диагностики. Может ли данный подход стать основой для создания эффективных систем ранней диагностики и персонализированного лечения болезни Альцгеймера?

Ранняя диагностика: вызовы и перспективы при болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера представляет собой серьезную клиническую проблему, обусловленную преимущественно поздней диагностикой, что существенно ограничивает возможности эффективного вмешательства. На момент постановки диагноза, как правило, уже произошли необратимые повреждения мозга, и терапевтические стратегии направлены скорее на замедление прогрессирования симптомов, нежели на предотвращение развития заболевания. Это связано с тем, что ранние признаки болезни, такие как накопление амилоидных бляшек и тау-белка, часто протекают бессимптомно или маскируются под возрастные изменения. Вследствие этого, для повышения эффективности лечения необходим переход к проактивному выявлению болезни на самых ранних стадиях, когда патологические процессы только начинают развиваться и существует потенциал для воздействия на них.

Традиционные методы диагностики болезни Альцгеймера, основанные на клинических оценках и МРТ-сканировании на поздних стадиях заболевания, зачастую оказываются неэффективными в выявлении начальных патологических изменений. Это связано с тем, что когнитивные нарушения и видимые структурные повреждения мозга проявляются лишь после значительного накопления амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков. Клинические шкалы, оценивающие память и когнитивные функции, могут давать ложноотрицательные результаты на ранних этапах, когда болезнь протекает бессимптомно или с незначительными проявлениями. Более того, стандартные МРТ-протоколы, ориентированные на выявление грубых атрофических изменений, недостаточно чувствительны для обнаружения тонких структурных изменений, предшествующих выраженным когнитивным нарушениям. В результате, постановка диагноза часто задерживается, лишая пациентов возможности получить своевременное лечение и замедлить прогрессирование болезни.

Для точного прогнозирования развития болезни Альцгеймера необходим переход к проактивному, долгосрочному анализу структуры мозга. Традиционные методы диагностики, ориентированные на выявление поздних стадий заболевания, зачастую упускают из виду начальные патологические изменения, которые могут протекать годами или даже десятилетиями до появления клинических симптомов. Изучение динамики изменений в объеме определенных областей мозга, а также в связях между ними, с использованием методов нейроимиджинга, таких как магнитно-резонансная томография (МРТ), позволяет выявить закономерности, предсказывающие скорость прогрессирования заболевания у конкретного пациента. Такой подход требует регулярного, многократного сканирования мозга на протяжении длительного времени, а также разработки сложных алгоритмов для обработки и анализа полученных данных, что, в свою очередь, открывает возможности для персонализированной медицины и раннего вмешательства.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) представляет собой мощный и неинвазивный инструмент для отслеживания структурных изменений мозга, связанных с развитием болезни Альцгеймера. Однако, просто получение изображений недостаточно; для эффективного выявления ранних признаков заболевания необходимы сложные аналитические методы. Разработка и применение передовых алгоритмов обработки изображений, включая методы количественного анализа объемов различных областей мозга и выявления тонких изменений в белом веществе, позволяет обнаружить патологические процессы задолго до проявления клинических симптомов. Успех ранней диагностики напрямую зависит от способности этих инструментов выявлять едва заметные отклонения от нормы, что требует постоянного совершенствования и валидации используемых методик анализа данных МРТ.

Преодоление границ: продвинутая предобработка и выравнивание МРТ-изображений

Эффективный анализ данных МРТ начинается с тщательной предобработки, включающей удаление внечерепных тканей, известное как “skull stripping”. Методы, такие как HD-BET (Hybrid Desensitized Bet), используют глубокое обучение для автоматического отделения головного мозга от окружающих структур, что позволяет повысить точность последующих этапов анализа. HD-BET отличается высокой скоростью и точностью сегментации, особенно в случаях аномальной анатомии или низкого качества изображения. Корректное удаление внечерепных тканей критически важно для нормализации изображений, регистрации и количественного анализа объемов головного мозга, а также для уменьшения шума и артефактов, что повышает надежность получаемых результатов.

Точная пространственная нормализация МРТ-изображений к стандартному атласу, такому как шаблон Монреальского неврологического института (MNI152), является критически важной для сопоставимого анализа данных между разными субъектами. Процесс включает в себя геометрическое преобразование каждого изображения, чтобы привести его к единой анатомической системе координат, определённой атласом MNI152. Это позволяет сравнивать регионы мозга между испытуемыми, независимо от индивидуальных различий в размере и форме мозга. При нормализации используются алгоритмы регистрации изображений, которые минимизируют разницу между МРТ-изображением субъекта и атласом, обеспечивая соответствие анатомических структур. Достижение высокой точности нормализации требует использования надёжных алгоритмов и тщательной проверки результатов, чтобы избежать артефактов и обеспечить достоверность дальнейшего анализа.

Программный пакет FSL (FMRIB Software Library) предоставляет инструменты для коррекции ориентации и нормализации МРТ-изображений, что необходимо для обеспечения согласованности и сопоставимости данных. Коррекция ориентации включает в себя выравнивание изображений по стандартным осям, в то время как нормализация, использующая нелинейные регистрации, преобразует изображения в стандартное пространство, такое как MNI152. В FSL это достигается с помощью утилит, таких как $flirt$ и $fnirt$, позволяющих точно сопоставлять индивидуальные изображения с атласом, минимизируя геометрические искажения и обеспечивая возможность корректного сравнения данных между различными субъектами и исследованиями. Использование FSL также позволяет автоматизировать эти процессы, снижая вероятность ошибок, связанных с ручной обработкой.

Предварительная обработка МРТ-данных является основой для проведения надежного лонгитюдного анализа и точного моделирования прогрессирования заболеваний. Корректная нормализация изображений к стандартному атласу, такому как MNI152, позволяет сравнивать данные разных пациентов и отслеживать изменения во времени. Это особенно важно для изучения нейродегенеративных заболеваний, где важно выявить ранние признаки и оценить скорость прогрессирования. Использование стандартизированных процедур предварительной обработки уменьшает вариабельность данных и повышает статистическую мощность исследований, что позволяет более точно оценить влияние различных факторов на развитие заболевания и прогнозировать его течение.

Прогностическое моделирование: DATGN и сила полей деформации

Модель DATGN представляет собой новый подход к прогнозированию будущих данных временных МРТ-изображений, использующий поля деформации, которые отражают изменения в структуре мозга с течением времени. Поля деформации, вычисляемые между последовательными точками во времени, кодируют геометрические преобразования, происходящие в мозге. DATGN использует эти поля для моделирования эволюции анатомических структур, что позволяет более точно предсказывать будущие состояния мозга на основе исторических данных МРТ. В отличие от традиционных методов, которые оперируют непосредственно с сигналами интенсивности, DATGN напрямую учитывает изменения формы и положения тканей, что повышает робастность и точность прогнозирования. Такой подход позволяет модели эффективно справляться с вариативностью, связанной с индивидуальными особенностями и динамикой развития мозга.

Модель DATGN эффективно решает проблему пропущенных данных в последовательностях временных МРТ изображений за счет использования двунаправленных полей деформации. Эти поля отражают изменения в структуре мозга во времени и позволяют модели оценивать недостающие фрагменты данных, основываясь на информации о деформациях как в прямом, так и в обратном направлении. Использование двунаправленных полей деформации позволяет модели более точно экстраполировать и интерполировать данные, улучшая качество предсказаний и снижая ошибки в сравнении с методами, не учитывающими направление деформаций. Фактически, модель использует деформации как дополнительный источник информации для восстановления пропущенных данных, что приводит к более реалистичным и точным результатам.

В структуре DATGN используется модифицированная LSTM-сеть (DT-LSTM), которая напрямую использует поля деформации для улучшения возможностей моделирования временных рядов. Поля деформации, представляющие изменения в структуре мозга во времени, передаются в DT-LSTM в качестве дополнительного входного сигнала наряду с данными MRI. Это позволяет сети учитывать геометрические преобразования, происходящие с мозгом, и более точно предсказывать будущие состояния. В отличие от стандартных LSTM, DT-LSTM адаптирует свои внутренние состояния на основе этих деформационных полей, что повышает ее способность к моделированию сложных временных зависимостей и улучшает качество генерируемых последовательностей MRI.

Модель DATGN демонстрирует превосходство в задачах генерации временных последовательностей медицинских изображений, что подтверждается более высокими значениями PSNR (пиковое отношение сигнал/шум) и более низкими значениями MSE (среднеквадратичная ошибка) как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В сравнительных исследованиях DATGN стабильно превосходит существующие модели генерации временных последовательностей, показывая улучшенные результаты в задачах прогнозирования изменений во времени. Количественные показатели, полученные в ходе экспериментов, свидетельствуют о значительном улучшении качества генерируемых данных по сравнению с альтернативными подходами, что делает DATGN перспективным инструментом для анализа и прогнозирования динамических изменений в данных нейровизуализации.

Модель DATGN расширяет возможности традиционных рекуррентных нейронных сетей (RNN) путем непосредственного включения анатомической информации в процесс прогнозирования. В отличие от стандартных RNN, которые оперируют исключительно с временными рядами данных, DATGN использует поля деформации, отражающие изменения структуры мозга во времени, в качестве дополнительного входного сигнала. Это позволяет модели учитывать геометрические преобразования и структурные особенности, что приводит к более устойчивым и точным прогнозам временных последовательностей МРТ-изображений, особенно в случаях, когда данные неполны или зашумлены. Непосредственная интеграция анатомической информации позволяет DATGN эффективно моделировать сложные временные зависимости и генерировать более реалистичные и достоверные прогнозы.

Валидация и перспективы: к персонализированному прогнозированию

Проверка модели DATGN на данных из ADNI (Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative) продемонстрировала её значительный потенциал в точной предсказании прогрессирования болезни Альцгеймера. Результаты анализа показали, что DATGN способна выявлять закономерности в изменениях структуры мозга, предшествующие клиническим проявлениям заболевания, что открывает возможности для более ранней диагностики. Особенно важно, что модель успешно прогнозирует изменения в объеме серого вещества, являющиеся ключевыми индикаторами нейродегенеративных процессов, и обеспечивает высокую точность классификации пациентов с болезнью Альцгеймера, умеренными когнитивными нарушениями и здоровыми индивидуумами. Данная валидация подтверждает перспективность использования DATGN в качестве инструмента для персонализированного прогнозирования и мониторинга болезни Альцгеймера, что может привести к разработке более эффективных стратегий лечения и профилактики.

Модель DATGN, используя данные последовательных МРТ-исследований и учитывая поля деформации мозга, способна фиксировать незначительные изменения объема серого вещества, которые часто предшествуют клиническим проявлениям болезни Альцгеймера. Анализ деформаций позволяет выявлять даже минимальные структурные изменения, незаметные при стандартном анализе изображений, что особенно важно для диагностики на ранних стадиях. Выявление этих тонких изменений в объеме серого вещества и паттернах деформации предоставляет ценную информацию о прогрессировании заболевания и может служить основой для разработки более эффективных стратегий ранней диагностики и персонализированного лечения.

Исследования показали, что добавление синтетических данных, сгенерированных моделью DATGN, значительно повысило точность классификации в задачах, направленных на разграничение пациентов с болезнью Альцгеймера (AD) и здоровых контрольных групп (CN), а также на дифференциальную диагностику между болезнью Альцгеймера, умеренными когнитивными нарушениями (MCI) и здоровыми контрольными группами. Использование искусственно созданных данных позволило обогатить обучающую выборку, компенсируя ограниченность доступных данных реальных пациентов, особенно на ранних стадиях заболевания. Это, в свою очередь, способствовало более эффективному обучению модели и улучшению её способности выявлять тонкие изменения в объеме серого вещества, характерные для начальных проявлений болезни Альцгеймера, что открывает перспективы для более ранней и точной диагностики.

Возможность модели предсказывать будущие состояния мозга открывает принципиально новые перспективы в диагностике и лечении болезни Альцгеймера. Вместо того чтобы полагаться исключительно на текущие симптомы и изменения, модель DATGN способна выявлять тонкие предвестники болезни на ранних стадиях, когда терапевтическое вмешательство может быть наиболее эффективным. Предсказывая, как изменится объем серого вещества в будущем, врачи смогут более точно оценивать риск развития болезни у конкретного пациента и разрабатывать индивидуальные стратегии лечения, направленные на замедление прогрессирования заболевания и улучшение качества жизни. Такой подход, основанный на прогнозировании, позволяет перейти от реактивного лечения симптомов к проактивному управлению риском и персонализированной медицине, что особенно важно для заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, где раннее вмешательство имеет решающее значение.

Дальнейшие исследования направлены на усовершенствование модели DATGN, что включает в себя не только оптимизацию существующих алгоритмов, но и интеграцию дополнительных биомаркеров, таких как данные спинномозговой жидкости и результаты генетических тестов. Особое внимание будет уделено расширению применимости модели к более широкому спектру пациентов, включая представителей различных этнических групп и лиц с атипичным течением болезни Альцгеймера. Такой подход позволит повысить точность прогнозирования и адаптировать стратегии лечения к индивидуальным особенностям каждого пациента, что является ключевым шагом на пути к персонализированной медицине в области нейродегенеративных заболеваний. Ожидается, что углубленное изучение влияния различных факторов и расширение базы данных позволит значительно улучшить возможности ранней диагностики и профилактики болезни Альцгеймера.

Исследование закономерностей деформации мозга, представленное в данной работе, демонстрирует потенциал глубокого обучения для прогнозирования болезни Альцгеймера на ранних стадиях. Модель DATGN, использующая поля деформации для генерации временных последовательностей изображений мозга, позволяет выявить тонкие изменения, предшествующие клиническим проявлениям. Как однажды заметил Эндрю Ын: «Мы находимся в точке, где самое важное — это не просто создание алгоритмов, а понимание данных, на которых они обучаются». Этот принцип особенно актуален здесь, поскольку интерпретация полей деформации и их связь с нейродегенеративными процессами является ключевым элементом для повышения точности диагностики и разработки эффективных стратегий профилактики.

Куда же дальше?

Представленная работа, безусловно, вносит вклад в область ранней диагностики болезни Альцгеймера, используя элегантный подход к генерации временных последовательностей изображений мозга. Однако, не стоит забывать о фундаментальной сложности задачи. Модель DATGN успешно интерполирует изменения, но истинная природа нейродегенеративных процессов остаётся во многом загадкой. Крайне важно тщательно исследовать границы применимости модели, чтобы избежать ложных закономерностей, вызванных, например, несовершенством данных или индивидуальными особенностями пациентов.

Будущие исследования должны быть направлены на интеграцию полученных результатов с другими биомаркерами и клиническими данными. Интересным направлением представляется разработка моделей, учитывающих не только деформацию тканей, но и изменения в структуре нейронных сетей и метаболической активности. Также необходимо уделить внимание проблеме обобщаемости — насколько хорошо модель работает на данных, полученных из разных центров и с использованием разных протоколов сканирования?

В конечном счете, задача ранней диагностики болезни Альцгеймера — это не только техническая, но и философская проблема. Понимание системы требует исследования её закономерностей, но и признания её неполной познаваемости. В погоне за точностью прогнозов, не стоит забывать о сложности человеческого мозга и индивидуальности каждого пациента.

Оригинал статьи: https://arxiv.org/pdf/2511.21114.pdf

Связаться с автором: https://www.linkedin.com/in/avetisyan/

Смотрите также:

- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ

- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта

- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта

- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта

- SAROS ПРОГНОЗ. SAROS криптовалюта

- ZEC ПРОГНОЗ. ZEC криптовалюта

- ДОГЕКОИН ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта

- ПРОГНОЗ ЕВРО К ШЕКЕЛЮ

- РИППЛ ПРОГНОЗ. XRP криптовалюта

- PEPE ПРОГНОЗ. PEPE криптовалюта

2025-11-28 06:23